Nell’ultimo anno, in cui ho partecipato ad un gruppo di lavoro del Consiglio d’Europa che riflette su alcune tendenze emergenti dell’economia, mi sono fatto l’idea che l’innovazione sociale sia un fenomeno potenzialmente molto, molto importante. Certamente lo è abbastanza da curvare lo spazio mentale in cui mi muovo: qualunque percorso io segua, mi ci ritrovo sempre più coinvolto. L’ultima notizia – ma ho la sensazione che non sarà affatto l’ultima – è che la Young Foundation (un think tank inglese vicino al presidente della Commissione Europea Barroso, in assoluto l’organizzazione europea più attiva nel promuovere il concetto di social innovation) mi ha chiesto di partecipare all’advisory board della Social Innovation Initiative for Europe. Obiettivo di questo progetto è mettere in piedi l’hub della Commissione Europea per la comunità degli innovatori sociali, che, tra le altre cose, fornirà input per la progettazione del nuovo fondo europeo per l’innovazione sociale.

I fondi europei sono strumenti finanziari di grandi dimensioni per le politiche pubbliche, misurati in centinaia di milioni, se non miliardi, di euro. I criteri di allocazione di questi fondi tra gli stati membri e all’interno di ciascuno stato, sono oggetto di negoziati molto minuziosi e condotti ai massimi livelli delle pubbliche amministrazioni europee. Non accade tutti i giorni che la Commissione si metta a progettare un nuovo fondo: è evidente che qualcuno, al vertice, pensa che questo sia un tema decisivo.

Dal mio punto di osservazione come advisor del Consiglio d’Europa non è difficile capire quello che sta succedendo. I rappresentanti dei governi nel nostro gruppo sono molto preoccupati: il welfare state, cardine del modello europeo e ingrediente fondamentale della del capitalismo umanizzato proposto dal vecchio continente, è in preda ad una crisi fiscale irreversibile. Nessuno crede più che sarà possibile difendere il livello di prestazioni previdenziali e dei pubblici servizi. E non stiamo parlando di Grecia o Italia, per i quali si potrebbe forse parlare di cattiva gestione: i più preoccupati sono i governi dei paesi di welfare avanzato come l’Austria e la Norvegia, in cui l’opinione pubblica non accetterebbe mai una ritirata neppure parziale dall’attuale livello di pubblici servizi — ritirata che, tuttavia, è inevitabile.

Nessuno, però, parla più di privatizzazione. L’esperienza degli anni 80 parla chiaro: i servizi privatizzati non costano meno di quelli forniti dal settore pubblico, anzi. Ci sono molte ragioni per questa conclusione, ma una importante è questa: il settore privato entra solo dove può fare margini alti, altrimenti non è interessato. Qui entra in gioco l’innovazione sociale: la miscela di economia sociale (con un basso orientamento al profitto) e attitudine all’innovazione disruptive mutuata dalla Silicon Valley è, in questa fase, l’unico candidato a darci soluzioni che possano consentire di difendere il livello di servizi pubblici. “Difendere il livello di servizio” nel quadro finanziario attuale significa ridurne il costo unitario. E non del 3-5%: del 50%.

Non serve un genio per capire dove conduce questa cosa. Conduce a servizi pubblici smontati e rimontati in modo completamente diverso. La scuola? Video su Youtube stile Khan Academy invece di maestri in aula. La sanità? Forum online invece di file dal medico di base. L’università? Badges (alla Foursquare) concesse in modalità peer-to-peer che attestano competenze apprese informalmente sul web invece di lauree (ci sta lavorando la Mozilla Foundation). La progettazione delle policies? Wikicrazie invece di burocrazie weberiane professionali. Inutile dire che la transizione sarà molto complicata, e comporterà che moltissime persone che oggi lavorano nel settore pubblico risulteranno, per usare un termine non molto diplomatico, completamente inutili, perché sanno fare cose che non serviranno più e avranno ben poche possibilità di imparare a fare quelle che, invece, serviranno.

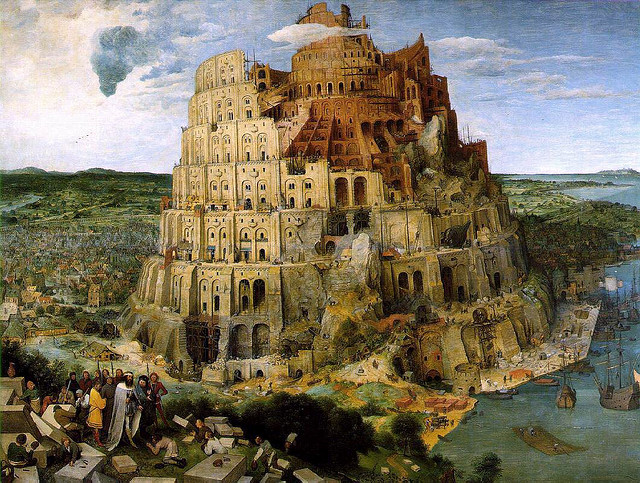

Il fondo che la Commissione Europea sta disegnando può risolvere al massimo metà del problema, quella di abilitare gli innovatori sociali a ripensare in modo radicale i servizi pubblici. L’altra metà è fare in modo che il patto sociale tenga, e che gli europei impauriti e arrabbiati non escano di casa a dare fuoco alle auto e ai bancomat (o ai loro vicini diversi da loro in qualunque modo). Per questo abbiamo bisogno di leadership politica di alto livello: il sistema attuale è stato messo in piedi da giganti del calibro di Bismarck (previdenza) e Lord Beveridge (welfare moderno). Speriamo di trovare una dirigenza alla loro altezza per questa fase.