Sulla campagna che ha portato Giuliano Pisapia alla carica di sindaco di Milano è stato già scritto molto; e comincia a circolare qualche analisi anche sul ruolo giocato dai media sociali, e in particolare da Twitter con i casi #morattiquotes e #sucate. Non c’è dubbio che la campagna elettorale della squadra Pisapia-Boeri sia stata fortemente collaborativa (gli utenti che hanno usato l’hashtag #morattiquotes sono stati oltre quarantamila); e non c’è dubbio nemmeno sul fatto che Pisapia abbia capito e accettato il gioco, facendo un passo indietro e lasciando che fossero i suoi simpatizzanti a raccontarlo, con le parole e con i media che preferivano. Lascio ad altri, più esperti di me in materia, il giudizio su come l’esperienza di Milano modificherà le campagne elettorali del futuro.

Mi interessa, invece, sottolineare che, a urne chiuse e risultati acquisiti, è successa una cosa straordinaria: la collaborazione non codificata tra il candidato Pisapia e i suoi sostenitori non si è chiusa. Le prime parole che il sindaco Pisapia ha rivolto alla città sono state “Non lasciatemi solo”, e sono parse sincere; poche ore più tardi, a una giornalista che gli chiedeva come si sarebbe comportato nei confronti delle inevitabili pressioni dei poteri forti, ha risposto serafico “ci sono centinaia di migliaia di milanesi che non mi permetteranno di chinare la testa” (video, a 8′ 50″). Messaggio chiarissimo: Pisapia crede nella saggezza della “sua” folla. In questo senso è un vero leader wiki.

Se il nuovo sindaco dà segni di volere costruire, nella sua amministrazione, spazi che i cittadini possono riempire di contenuti, come pagine di Wikipedia, i suoi sostenitori sembrano ritrovarsi nella parte degli autori di questi contenuti. Venerdì 3 giugno, quattro giorni dopo la vittoria elettorale, si è diffuso su Twitter un nuovo hashtag, #pisapiasentilamia. Il tono leggero richiama quello della campagna elettorale, ma i contenuti sono seri e molto concreti. I cittadini dichiarano esigenze, priorità, sogni della Milano dei prossimi anni: bikesharing in periferia, orari estesi per la metropolitana, un’unica tessera per accedere a tutti i musei cittadini. C’è chi chiede tempo per fare proposte argomentate e chi si offre per collaborare gratis con la nuova giunta. Come succede in genere in questi casi, la generosità e la voglia di fare dei cittadini connessi stupisce chi non è abituato alle dinamiche di rete.

Certo, i 140 caratteri di Twitter non sono il formato ideale per progettare politiche pubbliche; non è probabile che ne esca molto più di un libro dei sogni. Ma un crinale è stato superato; una parte degli elettori del sindaco sta passando dal cyberattivismo (partisan) alla collaborazione con un’istituzione (nonpartisan), quella stessa che ho provato a raccontare in Wikicrazia come una dimensione naturale della cittadinanza nel ventunesimo secolo. In questo nuovo spazio sarà naturale e gradito che partecipino anche persone che non hanno votato per Pisapia. Se la giunta milanese si gioca bene le sue carte, potrebbe essere in grado di dare vita ad un’esperienza di partecipazione davvero di classe mondiale, in cui i cittadini collaborino non solo a deliberare sul da farsi, ma anche a farlo. Il mio consiglio è di buttarsi nell’impresa: le politiche pubbliche wiki sono molto efficienti, e meno destabilizzanti di quanto si pensi. Sono certo che i milanesi, e non solo quelli che usano Twitter, parteciperebbero con entusiasmo.

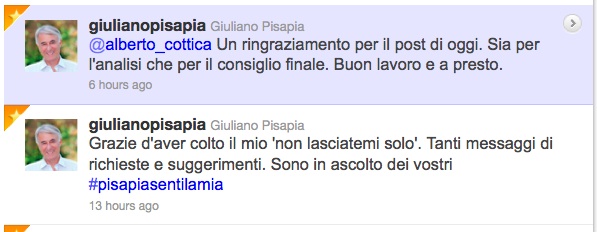

UPDATE: Nelle ore successive alla pubblicazione di questo post Pisapia ha segnalato via Twitter che legge e gradisce i suggerimenti dei cittadini con #pisapiasentilamia. La formulazione è molto intelligente, perché non si impegna ad agire sulla base di quei suggerimenti (né potrebbe farlo), ma solo a leggerli e tenerli in considerazione. In un altro tweet mi ha anche ringraziato per questo post, “sia per l’analisi che per il suggerimento finale”. Nel frattempo è spuntata una pagina #pisapiasentilamia anche su Facebook.